四半期業績推移随時更新中

| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |

| FY2023.Q2 | 2023.06 | 13,276 | -224 | -1.69% |

| FY2023.Q3 | 2023.09 | 17,817 | 490 | 2.75% |

| FY2023.Q4 | 2023.12 | 18,852 | 1,294 | 6.86% |

| FY2024.Q1 | 2024.03 | 18,211 | 2,017 | 11.08% |

| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |

| FY2017.Q1 | 2017.03 | 12,629 | 1,000 | 7.92% |

| FY2017.Q2 | 2017.06 | 9,626 | -427 | -4.44% |

| FY2017.Q3 | 2017.09 | 10,763 | -427 | -3.97% |

| FY2017.Q4 | 2017.12 | 12,939 | 709 | 5.48% |

| FY2018.Q1 | 2018.03 | 12,410 | 1,163 | 9.37% |

| FY2018.Q2 | 2018.06 | 10,237 | -178 | -1.74% |

| FY2018.Q3 | 2018.09 | 10,166 | -172 | -1.69% |

| FY2018.Q4 | 2018.12 | 12,419 | 668 | 5.38% |

| FY2019.Q1 | 2019.03 | 12,995 | 1,031 | 7.93% |

| FY2019.Q2 | 2019.06 | 10,967 | 62 | 0.57% |

| FY2019.Q3 | 2019.09 | 13,036 | 646 | 4.96% |

| FY2019.Q4 | 2019.12 | 16,885 | 842 | 4.99% |

| FY2020.Q1 | 2020.03 | 14,383 | 1,789 | 12.44% |

| FY2020.Q2 | 2020.06 | 10,020 | -96 | -0.96% |

| FY2020.Q3 | 2020.09 | 11,907 | 419 | 3.52% |

| FY2020.Q4 | 2020.12 | 13,298 | 410 | 3.08% |

| FY2021.Q1 | 2021.03 | 13,328 | 2,007 | 15.06% |

| FY2021.Q2 | 2021.06 | 10,904 | 232 | 2.13% |

| FY2021.Q3 | 2021.09 | 13,430 | 761 | 5.67% |

| FY2021.Q4 | 2021.12 | 14,013 | 666 | 4.75% |

| FY2022.Q1 | 2022.03 | 14,338 | 1,391 | 9.7% |

| FY2022.Q2 | 2022.06 | 12,320 | -492 | -3.99% |

| FY2022.Q3 | 2022.09 | 15,223 | 495 | 3.25% |

| FY2022.Q4 | 2022.12 | 17,130 | 1,124 | 6.56% |

| FY2023.Q1 | 2023.03 | 15,657 | 1,282 | 8.19% |

| FY2023.Q2 | 2023.06 | 13,276 | -224 | -1.69% |

| FY2023.Q3 | 2023.09 | 17,817 | 490 | 2.75% |

| FY2023.Q4 | 2023.12 | 18,852 | 1,294 | 6.86% |

| FY2024.Q1 | 2024.03 | 18,211 | 2,017 | 11.08% |

沿革

1957年5月東京都にて地質調査を業務とする株式会社応用地質調査事務所を設立。1963年7月に建設業、1965年6月に測量業、同年8月に建設コンサルタントの登録認可を得る。1985年5月応用地質株式会社に商号変更。1991年10月に東証二部上場、1995年6月東証一部に変更。2022年4月東証の市場区分見直しによりプライム市場に移行。建設コンサル、計測機器、資源探査などを行う地質調査業の最大手。

株主構成

参照日時:

| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,761,000 | 11.52% |

| 公益財団法人深田地質研究所 | 2,530,000 | 10.56% |

| THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.(常任代理人 立花証券株式会社) | 1,972,000 | 8.23% |

| 須賀 るり子 | 1,475,000 | 6.16% |

| 株式会社日本カストディ銀行|(信託口) | 790,000 | 3.3% |

| 応用地質従業員持株会 | 781,000 | 3.26% |

| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 651,000 | 2.72% |

| STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 611,000 | 2.55% |

| 日本生命保険相互会社 | 474,000 | 1.98% |

| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT(常任代理人 シティバンク エヌエイ 東京支店) | 469,000 | 1.96% |

取締役会

参照日時:

| 役職名・氏名 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |

| 代表取締役社長社長執行役員 天 野 洋 文 | 1966年1月4日 | 1年 ※1 | 3,000 |

| 代表取締役副社長副社長執行役員 平 嶋 優 一 | 1959年11月27日 | 1年 ※1 | 5,000 |

| 取締役副社長副社長執行役員 五 十 嵐 崇 博 | 1959年6月29日 | 1年 ※1 | 5,000 |

| 取締役 尾 﨑 聖 治 | 1955年8月17日 | 1年 ※1 | 1,000 |

| 取締役 宮 本 武 史 | 1954年5月11日 | 1年 ※1 | - |

| 取締役 池 田 陽 子 | 1955年1月22日 | 1年 ※1 | - |

| 常勤監査役 香 川 眞 一 | 1957年6月17日 | 4年 ※2 | 4,000 |

| 監査役 内 藤 潤 | 1956年1月30日 | 4年 ※3 | - |

| 監査役 折 原 隆 夫 | 1958年2月6日 | 4年 ※3 | - |

(注) ※1 任期は、2024年3月26日開催の第67回定時株主総会の終結の時から1年間であります。

※2 任期は、2022年3月25日開催の第65回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

※3 任期は、2023年3月24日開催の第66回定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4 取締役 尾﨑聖治氏、宮本武史氏及び池田陽子氏は、社外取締役であります。

5 監査役 内藤潤氏及び折原隆夫氏は、社外監査役であります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役3名を含め、執行役員は21名であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 氏名 生年月日 略歴及び他の会社の代表状況 所有株式数(千株) 松 下 達 郎 1963年6月19日 1986年4月 日本生命保険相互会社入社 1 1999年3月 同社国際融資管理グループ担当課長 2002年3月 同社財務第三部担当部長 2005年6月 同社財務検査室担当課長 2011年3月 同社不動産部調査役 2013年3月 同社不動産業務管理グループ課長 2015年4月 当社入社 事務本部法務部長 2018年4月 当社執行役員(現任) 2018年4月 コンプライアンス室長(現任) 本 多 広 和 1970年5月5日 1997年4月 弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所 ― 2004年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年8月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) 2007年6月 株式会社魚力社外監査役 2009年2月 株式会社セディナ債権回収取締役弁護 2015年6月 株式会社魚力社外取締役 2015年6月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事 2017年3月 株式会社CAC Holdings 社外監査役(現任) 2018年10月 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

※有価証券報告書から抜粋

代表取締役の経歴

代表取締役社長 社長執行役員の成田賢氏は1953年11月生まれ。日本大学卒業後、新潟大学大学院にて地質鉱物学専攻。修了後の1979年4月に同社に入社した。2002年3月に執行役員、2004年3月に取締役に就任するなど社内の要職を歴任後、2009年3月現職に就任した。尚、2023年3月代表取締役会長に異動予定であることが公表されている。

代表取締役副社長 副社長執行役員 事務本部長の平嶋優一氏は1959年11月生まれ。1983年4月富士銀行(現みずほ銀行)入行。米州審査部長、業務監査部長などを務めた後、2013年8月同社入社。2014年8月に執行役員、2016年3月に取締役に就任するなど社内の要職を歴任後、2020年3月現職に就任した。

報告セグメント

2023年12月期 参照日時:

| セグメント | 売上高(百万円) |

| インフラ・メンテナンス事業 | 24,034 |

| 防災・減災事業 | 14,157 |

| 人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績 | 10,423 |

| 資源・エネルギー事業 | 16,987 |

事業モデル

業界トップの地質調査業をベースに、建設コンサルタント業も手掛ける。インフラ・メンテナンス事業は、地質構造を可視化する地質リスクマネジメントサービスなどを提供し、インフラ老朽化調査、維持管理システムの構築、非破壊検査製品の開発、販売などを行う。主な顧客は国の機関、自治体、民間企業などのインフラ管理者。

防災・減災事業は、河川堤防健全度評価システムや、地震動予測などを提供し、国、自治体の防災計画に係る被害予測、防災計画の策定支援、対策のコンサルティングなどを行う。主な顧客は国、自治体、研究機関、民間企業。

環境事業は、風力発電の導入可能性調査や導入支援やアスベスト分析・除去工事サービスなど地球環境の保全、負担軽減対策などを支援するソリューションサービスを提供する。主な顧客は環境省、国土交通省、自治体、民間企業。

資源・エネルギー事業は、発電所設置にかかる地質コンサルティングや資源探査用システム、海底三次元資源探査サービスなどを提供する。主な顧客は発電事業者、建設会社、石油・ガス事業者、研究機関、資源開発会社。

4セグメントすべての基礎となる地盤3次元化技術の深化を目指す。

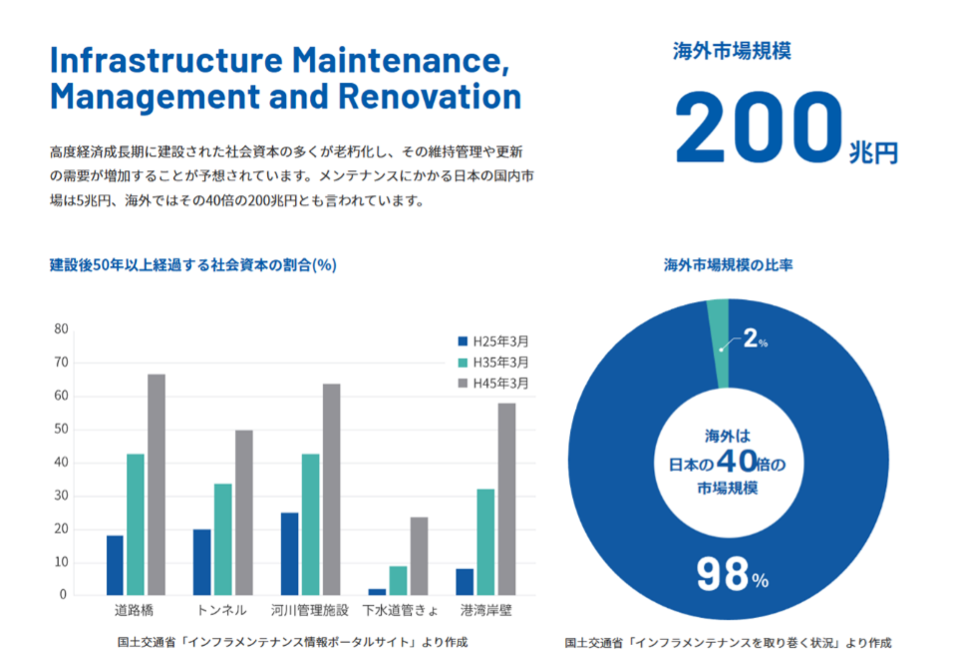

国内においては「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」を踏まえ、公共分野を中心に市場拡大が見込まれる。老朽化も喫緊の課題であるインフラのメンテナンスにかかる国内市場は5兆円、海外は200兆円とも言われる。木興変動に伴う自然災害の増加により関連市場も拡大しつつある。

競合他社

- 4673 川崎地質(23年11月期売上高9,227百万円)

- 9768 いであ(23年12月期売上高22,698百万円)

- 9621 建設技術研究所(23年12月期売上高93,057百万円)

連結の範囲

同社と連結子会社25社、および持分法適用関連会社5社などにてグループを構成する。国内にてインフラ・メンテナンス事業を行う応用リソースマネジメント株式会社、防災・減災事業を行う応用地震計測株式会社のほか、米国、英国、シンガポール等の海外現地法人9社などが存在する。

強み・弱み

地質調査のエキスパートとして長年培った技術力が強み。また、統合報告書によると2021年12月末時点で、54人の博士(工学・理学・学術)と694人の技術士を擁し、それらの豊富な専門人材が所属していることも強みとみられる。4セグメントにバランスよく分かれた事業はリスク分散が図られている一方で、売上高に占める公共事業の比率は高く、国や地方公共団体の財政状況悪化や不測の事態に伴う指名停止措置などを受けた場合は、同社の業績に影響を及ぼすものと考えられる。

KPI

- 年間受注高、受注残高

- 国外売上比率

- 投資戦略